В записной книжке писателя Юрия Казакова за 1963 год есть такие строчки: «Написать рассказ о мальчике, 1,5 года. Я и он. Я в нём. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи». Казаков долго не приступал к рассказу — то ли что-то отвлекало, то ли не был готов. Писать рассказ «Во сне ты горько плакал» он начал только в 1973 году. Тогда же замысел распался на два самостоятельных рассказа — собственно «Во сне…» и «Свечечку», с теми же героями. Закончен и опубликован рассказ «Во сне ты горько плакал» был лишь четыре года спустя, в 1977 году. Он стал последней работой Юрия Казакова — писателя не стало 29 ноября 1982 года. Ему было отмерено всего 55 лет.

В своей автобиографии Казаков писал: «Родился я в Москве в 1927 году в семье рабочего. Отец и мать мои – бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии. В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я – первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом». У него и внешность была совсем «не писательская» - крупный, с мясистым лицом крестьянина, черты лица далеко не аристократические. «Смоленский хлопчик», как он себя называл.

По изначальной профессии Казаков — музыкант. Закончил Гнесинское училище, играл на контрабасе в разных оркестрах, в том числе джазовых, а в свободное время писал короткую прозу, складывая ее в стол. Когда складывать стало некуда, начал подумывать о писательской стезе, в основном от тщеславия — сам признавался, что больше всего на свете хотел увидеть свое имя напечатанным в газете или в журнале.

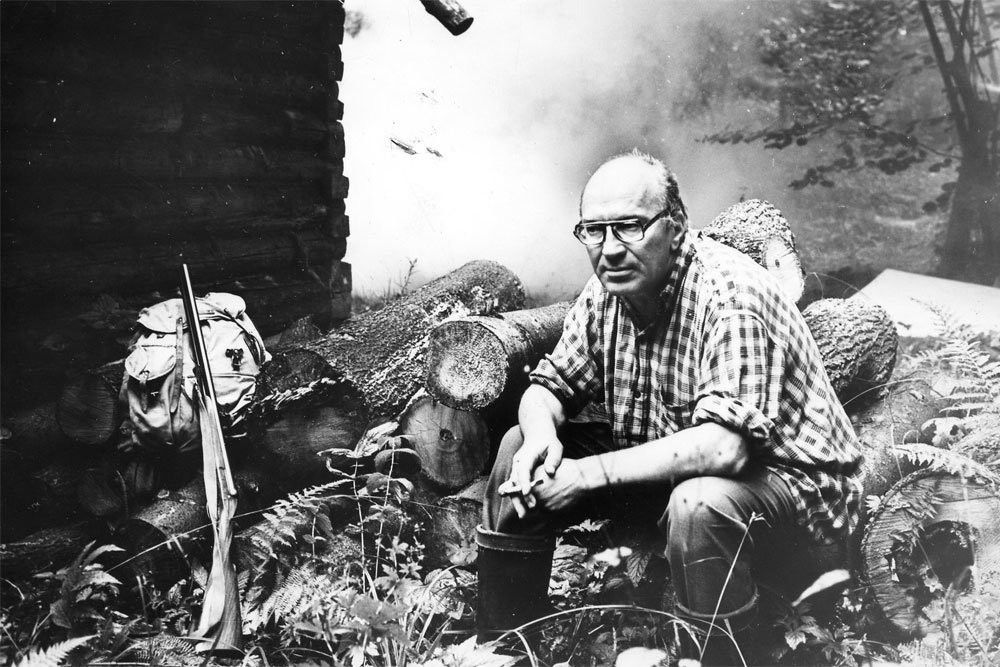

Фото: arhlib.ru

И начал носить рассказы в редакции, в основном — в «Знамя». Носил и носил, а рассказы не брали и не брали. Не нравились почему-то. Долго не нравились. А потом молодой Казаков съездил на Север и вернулся каким-то совсем другим, и рассказы у него стали получаться другими. Всю жизнь он считал, что писателем его сделал Север, тамошние жители — поморы, - суровые, но с душой необычайно нежной.

«В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьёз начинает быть. У меня это случилось на берегу Белого моря, терпкого от водорослей, от резкого, непривычного, неповторимо морского запаха. В этих краях каждое слово обживалось веками…» – писал Казаков.

Он не писал романов, даже не пытался. Короткая проза — это был его мир, его среда. Многие называют Казакова «современным Чеховым» – за краткость изложения, за емкость языка, за точность и лаконичность изображения. Хотя чеховская мизантропия не имела никакого отношения к казаковской лиричности. Он — тот, кого без малейшей условности и метафоричности можно назвать художником. Его рассказы — это небольшие акварельные картины, написанные плавными красками, размытыми, неяркими. Иногда на картине виден след слезы — но не часто, потому что поэтическая нежная проза Казакова ни в коей мере не сентиментальна.

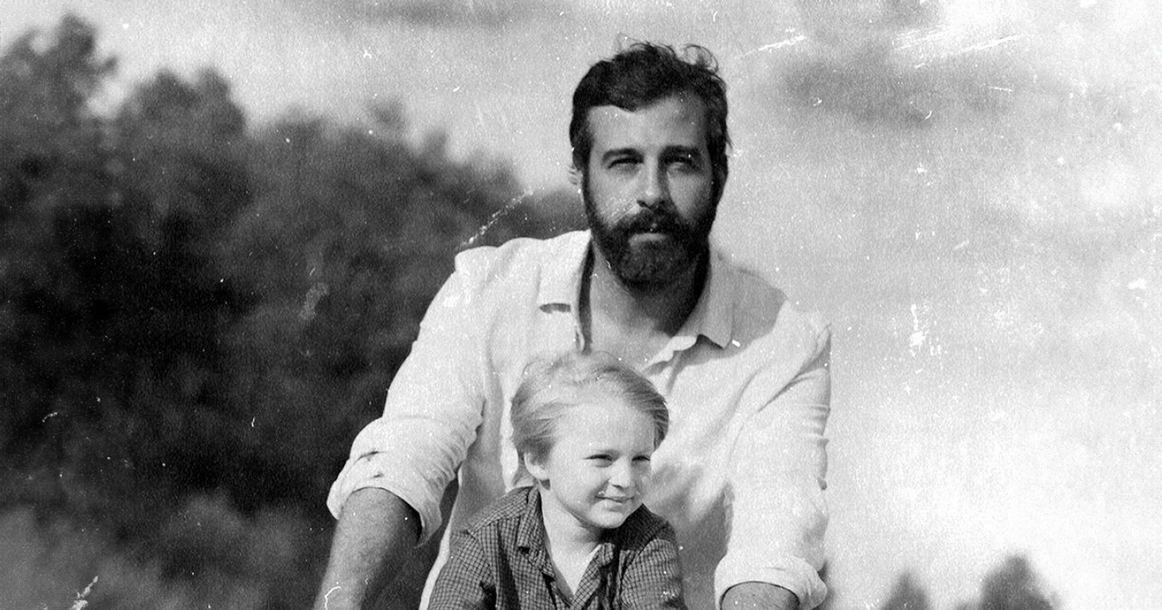

Говорят, в жизни он был грубоват и порой не слишком приятен. А в рассказы выливалась душа нежная, зовущая, страдающая от несовершенства мира. Автор и лирический герой были явными антиподами. К тому же у Юрия Павловича была большая проблема: алкоголизм. Из-за него не сложилась семейная жизнь, из-за него он рано бросил писать — ему не было еще пятидесяти. В борьбе алкоголя с творчеством, увы, победил алкоголь. Вторая жена, родившая Казакову сына Алексея, не выдержала и ушла, забрав малыша. Казаков внешне спокойно перенес расставание, но потом написал «Свечечку» и «Во сне ты горько плакал»: рассказы — обращение к сыну. Каким он был отцом — равнодушным и пьющим, как в жизни, или переполненным тоскливой нежностью, как в рассказах? Уже не узнать. Да и не надо. Будем считать, что таким, как в рассказах.

Казаков — один из лучших советских (российских) прозаиков ХХ века, во многом перекликающийся с Буниным. Не зря он его обожал и считал своим незримым наставником. «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» – это монологи автора, обращенные к маленькому сыну Алёше. Сюжета в рассказах нет, это зарисовки о любви, о природе, об изумлении перед тайнами жизни и смерти. Это воспоминания о репрессированном отце и о соседе по даче, неожиданно для всех покончившем с собой. Это попытка разгадать тайну взросления — почему горький плач во сне становится прощанием с младенчеством и переходом в новую фазу?

Режиссер-дебютант Николай Солодников взялся на почти неподъемную задачу — перенести на экран едва ощутимые движения и запахи природы, еле уловимые движения настроения и приподнять хоть краешек завесы над тайной детства и того счастья, что понимаешь только тогда, когда оно уже прошло.

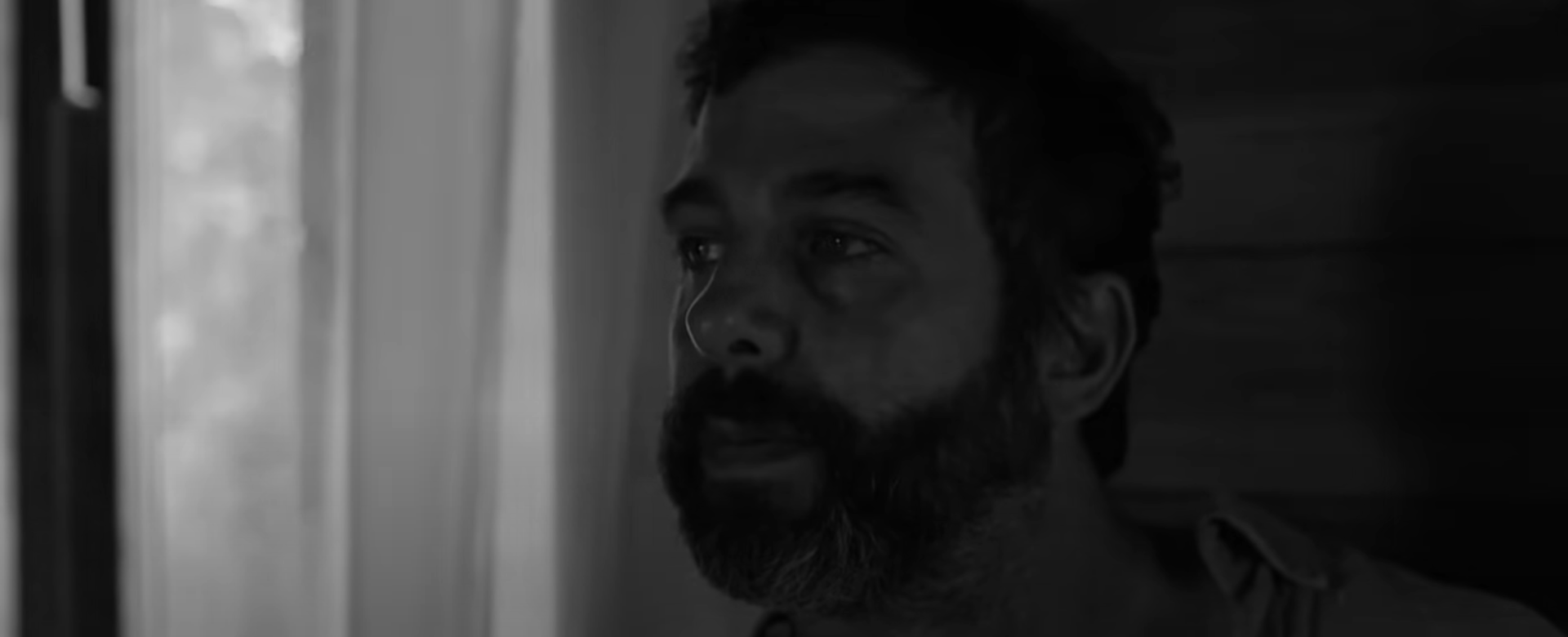

Фото: Тома Евсюкова / zimamagazine.com

Чтобы экранизировать прозу Казакова, нужно быть Казаковым от кино. Так же, как для экранизации рассказов Чехова нужно быть кино-Чеховым. Пока экранизации Чехова удавались только Роману Балаяну — как раз потому, что он в кино немножко Чехов. Солодников в кино не только не Казаков, но пока вообще никто, и его представления о лирическом кинематографе носят характер более чем умозрительный, а попытки избрать себе в учителя Тарковского — по меньшей мере неразумными. Неразумными — потому что у Тарковского нет и не может быть учеников, а те, кто себя ими решил считать, способны взять лишь внешние признаки стиля великого режиссера. Это и происходит с Николаем Солодниковым. Визуальная черно-белая неразбериха — это не стиль Тарковского. Это черно-белая неразбериха. К тому же камера оператора Дмитрия Наговского почему-то не любит человеческих голов. Возможно, у режиссера и оператора какой-то своей замысел, но героев почему-то снимают без головы. Руки и туловище на месте, а голова в облаках, то есть над кадром. Может, Солодников таким образом дает нам понять глупость и безголовость героев? Тогда, конечно, отважный ход.

Задолго до премьеры в интернете замелькали сообщения: «Иван Ургант возвращается в кино!!!» До этого его последней работой в качестве актера были энные «Елки», потом Иван впал в опалу, лишился своего шоу на «Первом канале», куда-то совсем пропал, а теперь вот воскрес из опалы. Его роль в картине, можно сказать, главная. Режиссером велено ему ходить по экрану, порой — без головы, как и всем, – смотреть в окно и катать маленького сына Алешу на велосипеде. Пару раз он что-то произносит, но это явно не обязательно. Неподалеку время от времени оказывается Полина «СВО была неизбежна» Агуреева, играющая маму Алеши. Можно уверенно биться об заклад, что на съемочной площадке она с Ургантом так и не встретилась — это видно по тому, как неестественны и картонны ее небольшие монологи на крупных планах. В фильме есть еще Леонид Бичевин (в роли отца героя) и Надежда Маркина (бабушка героя).

Если не знать содержания рассказа, понять, что происходит на экране, решительно невозможно. Ладно бы герои были только безголовы — но они еще и совершают броуновское движение по экрану без объяснения причин, время от времени уступая место обширным картинам природы средней полосы с березками и косогорами. Не спасает даже закадровый текст, который красивым голосом читает литературовед, профессор Евгений Жаринов. Текст самого Казакова даже немного путает зрителя, потому что против ожидания он не несет никакой информации, а пытается усилить лиричность, на которой Солодников строит фильм. Закадровый текст вообще не лучшее изобретение человечества, если это не Копелян в «Семнадцати мгновениях весны»: обычно к закадровому тексту прибегают от режиссерской беспомощности, когда не получается донести мысль изобразительными средствами. В случае «Во сне...» текст лишь добавляет тупиковости.

Конечно, замах был смелый — экранизировать неэкранизируемое. Передать слова с помощью изображения не удалось даже при помощи мегапопулярного Урганта.

После того как фильм был готов, прошел слух, что Минкульт отказал ему в прокатном удостоверении. Но назревший было скандал не состоялся — Минкульт заявил, что прокатного удостоверения никто и не просил. Потом фильм убрали из программы кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине — на авторов настучал один известный профессиональный доносчик, напомнив, что Солодников — муж иноагента Катерины Гордеевой, а Ургант — русофоб. Затем, что самое обидное, от фильма открестился Александр Сокуров, заявив, что его компания «Пример интонации» не имела отношения к производству фильма, как писали СМИ, а сам он его никогда не продюсировал.

Сейчас Николай Солодников ездит с картиной по Европе и объясняет на встречах со зрителями, что фильм надо смотреть сердцем. Будем считать, что это — запоздалый промоушн блистательного, но слегка подзабытого писателя Юрия Казакова.